Shame on you! On me! On everyone! Mittlerweile leben wir in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der sich jeder und jede schämen muss! Ob von sich aus, weil er oder sie mit sich selbst nicht im reinen ist, peinlich ist – cringe! – oder von anderen in Form des Shaming beschämt wird. Überall knallt man uns unsere Schamesröte ins Gesicht. Wir leben in einer Schamkultur! Wie weitreichend, komplex und vor allem fatal diese postmoderne Ausprägung der Scham ist, darüber hat der Ausnahmephilosoph Robert Pfaller ein fulminantes Buch geschrieben.

Fleischscham, Flugscham, Plastikscham – und so weiter

„Bauscham“, „Trägheitsscham“ und „Coronascham“. Eine nicht mehr enden wollende Bandbreite an Scham-Erweiterungen führt der österreichische Philosoph und Kulturwissenschaftler Robert Pfaller zu Beginn seiner Abhandlung ins Erörterungs-Feld. Und seine Wortkreationen sind dabei nicht einmal eine gekonnte Übertreibung. Denn für alles muss man sich heutzutage schämen.

Will man ein Haus bauen, macht man sich mitschuldig an der, in Österreich leider nach wie vor extrem exzessiven Bodenversiegelung. Ein Sargnagel für die Natur, das Klima, den Planeten. Fährt man ein Auto, muss man sich schämen. Ist man faul, natürlich auch. Fliegen? Geht gar nicht! Plastik? Shame on you! Du isst gerne Fleisch? Shame on you again!

Cringe und Shaming – Immer mehr Menschen schämen sich für immer mehr Dinge

„So schämen sich immer mehr Menschen für immer mehr Dinge, die es entweder zuvor nicht gab oder mit denen sie früher vielleicht ohne Bedenken und ohne schmerzliche Konsequenzen gelebt hätten: ja sogar für Dinge und Handlungen, auf die sie – wie beim Tragen von Pelzmänteln, im Besitz eines Hauses oder beim Verpacken von Geschenken – früher wohl stolz gewesen wären“, erläutert Pfaller in seinem neuen Buch Zwei Enthüllungen über die Scham.

Aber nicht nur für sich selbst, sondern für die anderen muss man sich heutzutage auch noch schämen. Fremdschämen nennt man das. Vor allem Leute, die cringe sind, gelten als soooo extrem peinlich, dass man sich für diese sogar noch mit schämen muss. Weil die es anscheinend von selbst nicht mehr tun können oder wollen.

Das vielleicht unvorteilhafte Verhalten eines anderen Menschen, das man vorher kulant übersehen, ignoriert oder sogar nicht einmal beachtet hat, dafür muss man sich heutzutage sogar noch schämen. Es wirkt fast so, als wäre unsere ganze Wahrnehmung mittlerweile darauf konditioniert, Dinge aufzuspüren, wofür man sich schämen kann, darf und muss.

Von Cringe zu Shaming

Wenn man vom cringe genug hat oder vielleicht auch ein wenig genervt ist, weil ein anderer, der sich schämen sollte, sich jedoch nicht schämt, so sorgt man heutzutage einfach dafür, öffentlich zu verdeutlichen, dass dieser sich gefälligst zu schämen habe. Für diese Vorgehensweise gibt es sogar ein Wort: Shaming. Jemanden öffentlich anprangern, herabsetzen. Der Ausdruck „Shaming“ stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „Bloßstellen“, „Anprangern“ oder als Adjektiv auch „beschämend“.

Im Internet wird damit das öffentliche Kritisieren und Herabsetzen einer Person bezeichnet. Mit dieser Scham hofft man vermutlich, die jeweilige Person, mithilfe von Schuldgefühlen zu einem besseren, aka. angepassten Menschen zu machen. Anstatt wirklich etwas zu ändern, politisch bzw. in Form von Gesetzen, stellt man Leute lieber an den Pranger.

Robert Pfaller und die revolutionären Gedanken über Cringe und Shaming

Robert Pfaller ist ein Denker, der all das mitbringt, was ein echter Denker (im besten philosophischen Sinn) mitbringen muss. Das ist die Fähigkeit, unsere gewohnten Denkmuster zu überschreiten und das Vertraute, Bekannte und Eingelebte neu zu denken und vor allem zu überdenken. Genau das macht Pfaller mit der Scham in seinem neuen Buch Zwei Enthüllungen über die Scham. Und das geradezu bravourös und meisterhaft. Denkerisch geradezu genial, sieht er in der Scham nicht einen Mangel – man schämt sich, weil man ein Ideal nicht erreicht – sondern einen Überschuss.

Seiner Meinung nach geht es in der Scham um einen Überschuss, der beseitigt werden muss. Scham ist, Pfaller zufolge, auch nicht etwas, dass außengeleitet ist, sprich eine Wirkung von Fremdbeurteilung. Man schämt sich nicht darüber, dass die anderen etwas Beschämendes über einen wissen, sondern darüber, dass niemand mehr so tun kann, als wüsste er es nicht.

Der Kinderschänder Franz Wurst: ein Fallbeispiel

Als Beispiel hierfür vielleicht ganz hilfreich: der Fall des österreichischen Kinderarztes Franz Wurst. Den auch die Schriftstellerin Anna Baar in ihrer Eröffnungsrede zum 46. Tag der deutschsprachigen Literatur (aka Bachmannpreis) aufgreift.

Knapp zwei Jahrzehnte lang berichteten Kinder den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der heilpädagogischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt von den sexuellen Missbräuchen durch Primarius Franz Wurst. Trotz einer beängstigenden Vielzahl an Vorwürfen – 38 ehemalige minderjährige schutzbefohlene Patienten sagten später vor Gericht aus –, wurde den Kindern nie geglaubt. Auch Klagen gegen Wurst wurden von den Behörden „vertuscht“. Erst im Jahr 2000 wurde die Ethikkommission auf diese Fälle aufmerksam.

© S. Fischer Verlag

Das zu späte Scheitern einer Illusion

Wie Baar in ihrer Rede festhält, scheinen jedoch alle von diesen Missbräuchen gewusst zu haben:

„Pflegerinnen, die Kinder nachts aus den Betten holten und durch schummrige Gänge zum Hinterausgang brachten. Oder die Unbekannten in schweren Limousinen, die dort warteten, die um den Schlaf Gebrachten zu Partys mitzunehmen, man hat sie dort vergewaltigt. Oder Ärzte und Schwestern anderer Krankenstationen, die nicht fragten, woher die Quetschungen, Blutergüsse, Striemen und Analrisse stammten, mit denen man die Kinder aus der Hölle Gottes (Wurst, Anm. d. Red.) zur Wundversorgung brachte. Oder Polizisten, die die in Panik Getürmten aufgriffen und sofort zurück in die Hölle brachten. Auch in den höchsten Kreisen hatte Gott (Wurst, Anm. d. Red.) Helfershelfer. Es gab Hilfegesuche, Briefe an Leopold Wagner, den einstigen Landeshauptmann. Doch statt einer Untersuchung der angezeigten Verbrechen wurden die Verfasser der Verleumdung beschuldigt. Für Franz Wurst gab es Lorbeeren.“

Trotzdem gab es keine Scham. Von niemandem. Erst dann, als niemand mehr so tun konnte, als ob nie etwas passiert war, so tun konnte, als wüsste er oder sie es nicht und die Illusion gefallen war, kam das große Schämen. Wurst wusste wiederum selbst, dass alle es wussten und er schämte sich nicht. Erst dann, als man nicht mehr so tun konnte als ob, schämte sich plötzlich ein ganzes Land. Leider viel zu spät.

Robert Pfaller mit neuen Erkenntnissen – Cringe, Shaming und das Unter-ich

Doch dies ist nur ein kleiner Teil der vielen neuen Erkenntnisse, die Robert Pfaller uns in Bezug auf die Scham zuteilwerden lässt. Gekonnt stellt der Paradephilosoph sogar einen Bezug zwischen Scham und Narzissmus her. Und führt sogar einen neuen psychologischen Fachbegriff ein, mit dem sich das Phänomen Scham viele besser verstehen lässt. Das Unter-ich. Was es damit auf sich hat, lest ihr am besten selbst. Seine neuen Erkenntnisse in diesem Bereich sind geradezu ground breaking, genauso wie das Buch selbst. Eine absolute Leseempfehlung.

Titelbild © Shutterstock

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Warum du auf die Oasis Reunion-Konzerte pfeifen solltest!

Auf die Oasis-Reunion folgten auch schon gleich die Konzerttermine. Doch es gibt gute Gründe, auf die Oasis Reunion-Konzerte zu pfeifen.

Too Hot to Handle Germany – Netflix hypersexualisierte Oberflächlichkeit

Hat Netflix mit Too Hot to Handle Germany in Sachen hypersexualisierter Oberflächlichkeit den Tiefpunkt erreicht?

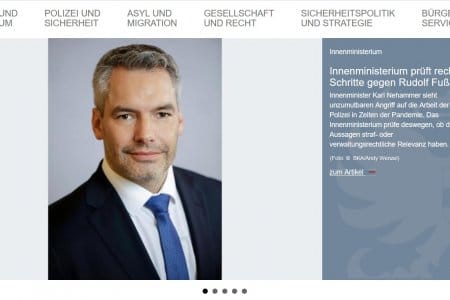

Klage gegen Rudi Fußi: Statuiert Nehammer ein Exempel?

Landesweit bekannt geworden durch „Bussi Fussi“, ist Rudolf Fußi seither aus Österreichs Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Der Unternehmer und PR-Berater […]

Der Coaching-Boom: Hilfreich oder Wahnsinn?

Immer mehr Menschen besuchen Coachings, um Unterstützung zu bekommen. Doch die Methoden vieler Coaches sind fragwürdig. Abzocke-Alarm!

Klimabonus: die 3 großen Fails der Regierung

Neben der Tatsache, dass die 500 € Klimabonus inklusive Teuerungsausgleich wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, schafft […]

Pornhub Netflix Dokumentation "Money Shot"

Eine neue Netflix-Doku Money Shot beleuchtet die Kontroversen der letzten Jahre rund um Pornhub, Mind Geek und verbotene Inhalte auf der Plattform!